«Легенда-962» - шахматный путь к олимпийскому золоту

О книге и авторе

Книга честно от первого лица рассказывает о тернистом пути юного шахматиста Захарова Александра Сергеевича к олимпийскому золоту и является продолжением первой части «Легенды-962». Всех упомянутых в книге людей из мира шахмат автор знал лично, а в описываемых событиях принимал непосредственное участие в качестве одного из главных действующих лиц – шахматиста-спортсмена.

Книга структурирована по шести учебным годам, что лучше всего раскрывает логику жёсткой спортивной борьбы в каждом шахматном цикле. Первый учебный год «1991-1992» приходится на распад СССР и становление Российской Федерации, последний «1996-1997» – на завоевание в составе юношеской сборной России олимпийского золота в Белграде.

Не только специалисты, но и широкий круг читателей найдут на страницах книги неизвестные аспекты из многогранного мира шахмат, смогут познакомиться с эмоциями и мыслями юного шахматиста на пути к высшим спортивным достижениям.

Вступление

У каждого человека, как и у спортсмена свой жизненный путь. Моя дорога к олимпийскому золоту прошла через взлёты и падения, победы и поражения. Но в результате мне удалось четыре раза сыграть за юношескую Сборную России по шахматам, в том числе на первой такой олимпиаде 1993 года в Линаресе (Испания), собрать полный комплект медалей (золото, серебро и бронза), и в ранге капитана команды на первой доске стать Олимпийским чемпионом в 1997 году в Белграде (Югославия).

Оглавление

- Параграф 1-1. Накануне решающей партии олимпиады

- Параграф 1-2. Альма-матер

- Параграф 1-3. Олимпийская мечта

- Параграф 1-4. Папа

- Параграф 1-5. Мои тренеры

- Параграф 1-6. Начало решающего матча олимпиады

- Параграф 2-1. Жизнь после Луганска и кризис роста

- Параграф 2-2. Чемпионат Москвы по шахматам до 12 лет или «Все должны»

- Параграф 2-3. Огни Байкала

- Параграф 2-4. 8м+2д

- Глава 3. Учебный год 1992-1993 «Уникальное достижение в юношеских шахматах»

- Глава 4. Учебный год 1993-1994 «Кризис в игре вместе с родной шахматной школой»

- Глава 5. Учебный год 1994-1995 «Европейский дебют в элите юношеских шахмат»

- Глава 6. Учебный год 1995-1996 «Олимпийское серебро и подготовка к взрослым шахматам»

- Глава 7. Учебный год 1996-1997 «Время больших спортивных побед»

- Эпилог

- Послесловие

- Первоисточники для подготовки книги «Легенда-962» – шахматный путь к олимпийскому золоту

- Часть 1 (начало). «Легенда-962 - победители последнего всесоюзного турнира пионерских дружин "Белая ладья"»

Глава 1. У вершины юношеских шахмат

Параграф 1-1. Накануне решающей партии олимпиады

Тем, кто профессионально не занимался спортом, может показаться, что высшей наградой для спортсмена за его труд и бесконечные тренировки является победа в каком-то значимом соревновании. На самом деле состояние готовности шахматиста накануне решающей партии – это невероятное ощущение заряженности на победу. Так бывает далеко не всегда, ведь это и есть высшая награда от Богини шахмат Каиссы. Мне в таком состоянии удавалось пребывать примерно 5 раз и только за это я благодарен судьбе.

Еще до начала юношеской олимпиады 1997 года в Белграде было ясно, что решающее сражение за золото произойдет в матче со сборной Украины, которая по среднему рейтингу примерно на 100 пунктов превосходила Сборную России. На первой доске у наших главных соперников играл Евгений Кобылкин, которому на тот момент уже покорилась норма международного мастера, что было огромным достижением. В свою очередь я был первым номером по рейтингу в России среди шахматистов 1981 г.р., новоиспеченным вице-чемпионом Европы до 16 лет и самым опытным игроком олимпиады с уже завоеванными бронзой (1993 год) и серебром (1996 год). Наш тренер Анатолий Николаевич Терехин, в отличие от украинцев, слабо верил в перспективы Сборной России, особенно на моей первой доске. На общих собраниях периодически проскальзывали упаднические мысли об удержании второго места и непобедимой сборной Украины.

Итак, это моя четвертая и заключительная по возрасту юношеская олимпиада. В команде со мной Виталий Шинкевич (Пермь), Даниил Кузуев (Новотроицк) и Анатолий Яштылов (Оренбург) – все дебютанты сборной. Понимание, что партия на первой доске задаст тон всему матчу сложилось сразу, меня мало беспокоили регалии соперника и чёрный цвет. За время моей 10-летней профессиональной подготовки до этой важнейшей партии я отыграл на высшем уровне в юношеских шахматах 11 первенств России (6 раз с медалью) и выиграл последнюю всесоюзную «Белую ладью» в составе школы №962. Меня правильно воспитывали в семье, мой папа Сергей Иванович Захаров, и в шахматной школе «Этюд» Леонид Васильевич Бетин и Александр Петрович Бодиско, Владимир Викторович Вульфсон, а также мои старшие товарищи-Этюдовцы: Евгений Наер, Илья Шашнов, Сергей Богатыревич. Играя на высшем уровне, мне посчастливилось общаться с выдающимся старшим поколением моих предшественников 1978 и 1979 годов рождения: Дмитрий Чупров (вечная память светлому человеку), Евгений Прокопчук, Александр Мотылев, Александр Галкин, Максим Туров и Андрей Рычагов – все гроссмейстеры, которые внесли свой весомый вклад в мое шахматное развитие.

Вечером после самостоятельной подготовки, урагана мыслей о моих учителях и приободряющего тренерского «удержать в матче 2:2» я окончательно почувствовал состояние полной готовности к партии. Невероятное сочетание напряжения, спокойствия и ответственности за результат. Было ясно, что в самой острой и актуальной по тем временам линии «Принятого ферзевого гамбита» с третьими ходами е4 и Кс6 каждый будет стремиться только к победе. Евгений Кобылкин выходил обыгрывать меня, а я его. Партию с таким амбиционным спортивным сюжетом невозможно было придумать, ее нужно было заслужить годами упорного собственного труда, чтобы сыграть в ней главную роль…

Параграф 1-2. Альма-матер

Неприметная, находящаяся вдали от шахматной жизни и метро шахматная школа «Этюд» открылась в Москве 9 августа 1988 года. Именно этому помещению №VII площадью 168,4 кв.м в доме №10 на улице Римского-Корсакова выпало стать местом, где было воспитано целое поколение сильных шахматистов, в числе которых оказался и я сам. Пока, не вдаваясь в подробности, сформулирую так: «Не было бы Этюда, не было бы меня, как шахматиста» и никакие мои способности, таланты и прочее не смоли бы изменить данную ситуацию.

Основателю школы Александру Петровичу Бодиско, его соратнику и преемнику Максиму Леонидовичу Орлинкову, моему папе Сергею Ивановичу Захарову, а в последующем и мне приходилось не раз отстаивать священное право занимать данное помещение под шахматы. Во многом, именно это обстоятельство, наше упорство и искреннее желание развивать и популяризировать шахматы именно в Отрадном, постепенно придали помещению особый сакральный смысл и сделали его своеобразным местом силы для более чем 17000 шахматистов, воспитанных в разное время в школе. За 35-летнюю историю в стенах школы бывали Павел Двалишвили (в качестве ученика!), Александр Мотылев (мой главный шахматный товарищ середины 90-х), Владимир Поткин (большой друг школы), Сергей Шипов (в качестве приглашенного гостя), Александр Грищук (в качестве почетного гостя), Вадим Звягинцев (в качестве соперника по матчу с Дворцом пионеров на Воробьевых горах) и многие-многие другие.

Для меня лично шахматная школа «Этюд» и есть моя сознательная жизнь, которая началась с 7-летнего возраста. Можно сказать, что практически во всех значимых для школы исторических событиях я принимал непосредственное участие сначала в качестве шахматиста-спортсмена, потом в качестве тренера, далее спонсора, а в новейшей истории в качестве лица, пришедшего на смену Александру Петровичу Бодиско. События этой книги относятся к периоду «шахматист-спортсмен», поэтому дальнейшие детали и воспоминания будут посвящены именно этому детско-юношескому периоду моей жизни.

В момент открытия в ШШ «Этюд» собрался отличный тренерский состав, ключевые роли в котором играли Леонид Васильевич Бетин (работал с начинающими), Владимир Арьевич Шишкин (время от времени работал совсем со старшими ребятами, а со мной провел первый в жизни шахматный урок в доэтюдовские времена в Кировском доме пионеров) и Александр Петрович Бодиско (принимал после соответствующей подготовки юных шахматистов от Бетина). Надо отметить, что данная эффективная, но крайне неустойчивая конструкция продержалась около 2-х лет, а дальше Александр Петрович полностью сосредоточил власть у себя в руках, единолично принимая решения. Думаю, что события, связанные с распадом СССР, отъездом Шишкина в Польшу, возвращением Леонида Васильевича к историческим наукам, отчасти стали следствием резких революционных действий Бодиско при управлении ШШ «Этюд».

Система подготовки в те годы не предполагала раннего старта, в шахматы массового приходили в возрасте 9–10 лет. Такие, как я были редкостью, и мне неизбежно приходилось ежедневно доказывать свое право находиться в одной группе со старшими товарищами, которые особо не церемонились в отношении «малышей». Кроме этого, массовые турниры в Этюде практически всегда проходили с включением в состав взрослых «заводчан» сурового Кировского района. Мне естественным образом не приходилось тренироваться вместе со своими сверстниками. И это было очень хорошо, т.к. именно в родных стенах в подобных противостояниях в ускоренном режиме закалялся характер, приходило понимание игры. Удивительное чувство, когда занимаешься в группе начинающих, с тобой вместе сидит самый сильный и старший тебя на 4 года мальчик по фамилии Певнев. Практически всегда на тренировках ты проигрываешь, становясь объектом для довольно едких насмешек. И вот итоговый турнир на разряд, все тот же Певнев напротив тебя, партия как обычно катится под откос. И вдруг, я начинаю понимать, что соперник просто ничего не понимает по сравнению со мной, возникает какая-то легкость, его как будто нет. Положение постепенно выравнивается, одерживается победа, а Певнев вообще исчезает из шахмат. Ровно по такой же схеме у меня проходили «озарения» с Романом Моревым на уровне второго разряда (долгое время возглавлял вторую команду ШШ «Этюд» и был её капитаном), с крепким первокатегорником-заводчанином Щебетовым, а на уровне кандидата в мастера – с Александром Берковичем, Ильей Матвеевым и Алексеем Комоновым… Почему-то мои партии-озарения «ломали» соперников, и они выпадали из интенсивных занятий шахматами. Напротив, после таких партий я поднимался на качественно новый уровень в игре. Все эти случаи объединяет одна важная вещь, «озарения» происходили в экстремальных для маленького мальчика психологических условиях, но в стенах родной школы. Искренне считаю, что это была колоссальная помощь со стороны Альма-матер.

Еще одним фактором, который поддерживал меня на протяжении ВСЕЙ профессиональной юношеской шахматной карьеры, являлась возможность «зализать раны» после тяжелых поражений. В шахматах игроки испытывают огромное психологическое давление, особенно на фоне неудач, которые случаются у каждого. Шахматная школа «Этюд» была тем местом, где я мог прийти в себя, где меня поддерживали старшие товарищи и словом добрым, и просто дружеским советом. День-два, неделя и я снова был в игре предельно сконцентрированный и мотивированный. Я любил ШШ «Этюд», а школа отвечала мне взаимностью. Эта поддержка – не пустой звук, а просто мой собственный опыт, на который хочу обратить внимание многих родителей, перебегающих с места-на место. Место силы – это не деньги, а отношения людей, образующих данное сообщество. Только здесь шахматист может полноценно восстановиться и подготовиться к покорению настоящих спортивных вершин.

Параграф 1-3. Олимпийская мечта

История юношеских шахматных олимпиад начинается с июня 1993 года, когда известный по супертурнирам в Линаресе сеньор Луис Рентеро решился впервые принять в легендарном отеле «Anibal» шахматистов до 16 лет со всего мира. Любопытно, что, вплоть до 1995 года «до 16» означало «не включая», а вот уже с 1996 года была введена правильная возрастная градация, принятая ФИДЕ для детско-юношеских первенств мира. Т.е. в первой юношеской шахматной олимпиаде могли принимать участие шахматисты 1978 г.р. и моложе, а вот в 1996 году – 1980 г.р. и моложе. Несмотря на общую неразбериху, свойственную первому подобному мероприятию, в Линаресе собрались сборные команды со всех стран мира, по-настоящему, представительный состав: США, Франция, Германия, Испания и многие другие шахматные страны, системно работавшие с детско-юношескими шахматами.

Для меня участие в составе третьей команды России стало большой честью и самое главное дало возможность на международном уровне понять, что такое «доминация советской шахматной школы». Наша первая команда, составленная из выдающихся шахматистов 1978 и 1979 г.р., играючи громила своих конкурентов. На дистанции в 12 туров примерно за два-три матча до завершения олимпиады было понятно, кто стал победителем. Это была тотальная доминация, демонстрация шахматной силы и мощи именно советской шахматной школы. Тот звёздный первый состав достоин того, чтобы быть полностью перечисленным с кратким образом каждого:

- 1 доска – Чупров Дмитрий (1978 г.р., Курган), «Железная воля и принципиальная позиция по каждому вопросу, без компромиссов и пощады».

- 2 доска – Прокопчук Евгений (1978 г.р., Тюмень), «Самый стильный шахматист и футболист».

- 3 доска – Гусаков Сергей (1978 г.р., Тюмень), «Душа компании».

- 4 доска – Туров Максим (1979 г.р., Ростов-на-Дону), «Былинный богатырь с широкой русской душой».

- запасной – Мотылев Александр (1979 г.р., Екатеринбург), «Беззаветная любовь к шахматам и огонь на шахматной доске».

На дистанции в 12 туров на сумму очков каждым участником первая Сборная России набрала фантастические 38 очков из 48 (+28!). Я был свидетелем этой мощи и одним из соперников «шахматной машины» по матчу «Россия-1 vs Россия-3». Именно в ходе Олимпиады мне удалось ближе познакомиться со всеми ребятами из первой команды, и моя олимпийская мечта приняла абсолютно точные очертания: «Победа в составе Сборной России на первой доске в ранге капитана команды». Только такое спортивное достижение я считал для себя достаточным, чтобы встать в один ряд с моими выдающимися предшественниками.

Не скажу, чтобы я был сходу принят старшими ребятами за «своего». С приколами-подколами в сторону младшего шахматиста из Москвы я упорно двигался в сторону того, чтобы узнать каждого и перенять лучшие качества для совершенствования своей игры. Мой собирательный пример для подражания был выбран не совсем стандартно, что накладывало необходимость скрупулезной фильтрации в каждом конкретном случае. Интуитивно я понимал, что учиться нужно не у тех, кто является прямым конкурентом по отборочному циклу, поэтому вполне логично, что мои примерные «погодки», не менее выдающиеся шахматисты (все – будущие гроссмейстеры), сразу были переведены в разряд соперников: Владимир Малахов, Алексей Илюшин, Евгений Шапошников, Павел Смирнов, Дмитрий Яковенко, Александр Грищук и другие. Я ничего не собирался перенимать у них, а просто готовился к жесткой конкурентной борьбе в главных турнирах детско-юношеского отборочного цикла.

Параграф 1-4. Папа

Мой Папа, Захаров Сергей Иванович, сыграл огромную роль в том, чтобы я оказался у вершины юношеских шахмат рядом с олимпийской мечтой. От банального познакомил с шахматами и научил играть – до серьезных вещей, связанный с отправкой меня одного на шахматные турниры, мягко говоря, в совсем еще юном возрасте.

Высочайшая степень доверия была открыта мне благодаря правильному воспитанию, которому Папа уделял действительно много времени. Его последующие слова о помощи младшим сестрам и брату (их в семье еще трое) «Помоги им, разберись, реши вопрос!» я воспринимал неправильно, адресуя обратно к Папе, «линия обороны» которого была выстроена фундаментально и грамотно: «Все свои силы я потратил на тебя!». Только с появлением собственного ребенка пришло понимание, что это действительно так.

Папа был умным и целеустремленным «советским человеком». Он родился в Рязани, но смог поступить в Московский авиационный институт, после окончания которого закрепился в столице. Да, конечно, у Папы была поддержка от родителей, но без собственных амбиций и энергии вряд ли можно было ожидать успеха. Кроме этого, Папа был достаточно сильным спортсменом, уверенно входившим в основной состав Сборной МАИ по баскетболу. Эти ключевые качества, к счастью, перешли и ко мне. С детства в целом в семье и по линии Папы мне внушали три ключевые мысли:

- Береги здоровье и накапливай знания – это то, что принадлежит только тебе!

- Труд = Результат.

- Уважение к старшим (если не согласен, то не спорь, слушай и запоминай).

Наверное, в силу возраста я не сразу разобрался в философском и практическом смысле данных установок, но твёрдо их запомнил. В школе №962 и с экранов советского телевизора («Москва слезам не верит», «Большая перемена», «Россия молодая» и другие) тоже культивировали данные принципы, что укладывалось в общую картину и формировало мое мировоззрение. С учетом того, что все это непрерывно происходило с раннего детства, к юношескому возрасту у меня сформировались достаточно твердые убеждения по фундаментальным вопросам жизни. Например, предложения попробовать покурить или выпить не вызывали никаких ответных чувств, а скорее сожаление за своих ровесников. Также никогда не понимал, что такое «конфликты отцов и детей», «трудности переходного возраста» и прочее, которые всегда воспринимал, как попытку скрыть банальную человеческую слабость за общими выдуманными жизненными штампами.

Папа искренне любил меня и вкладывал все свободное время и другие ресурсы в своего старшего сына, поэтому в моем детско-юношеском периоде жизни он являлся безусловным и главным примером для подражания. Его непонимание поступков сына уже во взрослой жизни вызывает у «отражения Папы в зеркале» недоумение, т.к. именно Папа воспитал меня таким, уже не подлежащим изменению на фоне любых самых жестких внешних обстоятельств.

Параграф 1-5. Мои тренеры

К вершине юношеских шахмат меня привели три тренера, работавшие со мной на разных этапах профессиональной карьеры:

- 1987-1989 гг. – Бетин Леонид Васильевич (1934-2002)

- 1989-1994 гг. – Бодиско Александр Петрович (1932 – 1994)

- 1995-1997 гг. – Вульфсон Владимир Викторович (1957 – … долгих лет жизни!)

Каждый из них не был лишен недостатков, но всех объединяло искреннее желание работать со мной, вера в мои способности и любовь к шахматам. При этом, конечно, не стоит идеализировать отношения «тренер – спортсмен» в шахматах, являющихся подчеркнуто индивидуальным видом спорта. С самого начала мне было предельно ясно, что итоговые решения за доской принимаются лично игроком и никакой, даже самый выдающийся мотивированный тренер не несет ответственности за результат. С грустью наблюдаю за современными тенденциями в общении тренера с юным шахматистом, плотно окруженным суетливыми родственниками. Складывается впечатление, что не ребенок, а тренер играет шахматную партию и почему-то в придачу должен ее обязательно выиграть. Я провел в больших юношеских шахматах около 10 лет, и никогда в голову не приходила мысль обвинить в своем поражении тренера. Кроме этого, все тренеры обладали высоким уровнем интеллекта и общей культуры, поэтому так или иначе внесли позитивный вклад в мое воспитание, являясь своего рода наставниками во время продолжительных шахматных занятий, в том числе на выездных турнирах. Никто из тренеров не любил жанр «накачивание перед партией или турниром», при этом без лишних показательных выступлений сами тренеры являлись настоящими патриотами своего дела и Родины в целом, ненавязчиво передавая важнейшую жизненную установку мне и другим многочисленным ученикам.

В силу характера и советского воспитания я избежал «беготни» по школам и тренерам, с нелепыми объяснениями бестолковой суеты, например, снижением спортивных результатов, межличностными конфликтами или лучшими финансовыми условиями, как это любят делать сегодня. Переход от Бетина к Бодиско происходил внутри шахматной школы «Этюд» при полнейшем трехстороннем согласии всех участников процесса и абсолютно логично укладывался в ход жизни перспективного юного спортсмена. Смерть Александра Петровича за шахматной доской в ЦДШ на Гоголевском бульваре в июне 1994 года стала для меня тяжелейшим испытанием и только в 1995 году мне посчастливилось встретиться в Владимиром Викторовичем Вульфсоном, с которым я и занимался до завершения профессиональной карьеры в юношеских шахматах.

Об особенностях характеров Бодиско и Вульфсона, наших взаимоотношениях «тренер-спортсмен» речь пойдет далее на страницах книги, охватывающей периоды тесной работы именно с ними. А здесь мне бы хотелось отдать дань уважения Леониду Васильевичу Бетину, которому удалось поставить меня на «шахматные рельсы». Не только я, но и другие известные по первой части «Легенды-962» шахматисты Евгений Наер, Илья Шашнов и Сергей Богатыревич по праву называли его «Первый тренер».

Леонид Васильевич по образованию искусствовед, практически занимавшийся научно-исследовательской работой в реставрационном комбинате Андроникова монастыря. По долгу службы Бетин часто выезжал заграницу на экспертизы исторических документов, а глобально он являлся одним из ведущих специалистов в стране в области истории русского искусства в направлении древнерусской живописи и икон. Круг общения полностью соответствовал его статусу, в гостях можно было запросто встретить выдающихся ученых и реставраторов.

Не удивительно, что шахматы были одним из любимых хобби, превратившимся по стечению обстоятельств в дело жизни на довольно длительный период. Его сын Василий посещал кружок шахмат Кировского дома пионеров на улице Лескова. Леонид Васильевич не только водил своего сына, но и принимал активнейшее участие в его шахматном обучении. Однажды, без предупреждения большой группы юных шахматистов основной профессиональный тренер начинающих не пришел на занятия, и Бетин старший по доброте душевной и личной инициативе заменил его. Временное решение всем очень понравилось, а штатный специалист не спешил возвращаться к трудовым обязанностям. Так во многом случайно в 1983 году и началась тренерская карьера Леонида Васильевича.

У Бетина было второе неожиданное хобби… – бокс! Искусствовед, шахматист и… боксёр. Леонид Васильевич, в очередной раз отвечая на вопрос от любопытствующих родителей и учеников, так формулировал свою позицию: «В шахматах, как и в боксе, одна ошибка может привести к нокауту». Фантастическая историческая линия и прообраз «отца» Легенды-962 профессионального боксёра и физрука Иванова Юрия Анатольевича.

Занимался Бетин преимущественно с начинающими шахматистами, прививая первоначальный интерес к игре. Он умел найти подход к совершенно разным детям, но при этом, используя собственную методику, перед зачислением проводил тесты на интеллект и общий уровень развития. Да, Легенде-962 приходилось доказывать свою состоятельность не только за шахматной доской! Леонида Васильевича отличало доброе сердце, чуткость и мягкость, помноженные на невероятное трудолюбие и скрупулезность в подготовке собственных картотек по шахматным задачам и книгам. За такое самоотверженное отношение к делу его любили многочисленные ученики, приходившие с воодушевлением на очередное занятие и уходившие наполненные позитивной энергией.

Леонид Васильевич отлично отработал со мной в период «начинающий шахматист», привил любовь к шахматам, показал широту этого удивительного мира, активно используя свои «заграничные возможности», например в покупке шахматных компьютеров для тренировок. Еще одной его «фишкой» были перфокарты с шахматными задачами. Это был просто клон-дайк! Задачи разного уровня были подобраны со вкусом, причем нигде не было четкой формулировки, только чей ход! Несмотря на наше тесное сотрудничество, я довольно редко дополнительно занимался у него в квартире на улице Кашёнкин Луг. Именно один из таких визитов, как минимум ускорил мой переход по обоюдному согласию к Александру Петровичу Бодиско. Сын Бетина – Василий тоже занимался шахматами и считался вполне добротным опытным шахматистом. Я никогда не видел его в деле, а тут что-то сломался компьютер, и Бетин предложил сыграть пару тренировочных партий с Василием, находившимся в соседней комнате. Меня встретил такой колоритный намного более старший товарищ, с ходу ошарашивший рассказом про свою коллекцию кактусов! Разумеется, я еще больше разнервничался, прекрасно понимая, что сейчас меня будут «рвать». Как же я удивился, когда в ускоренной открытой сицилианке с е5, а6 и далее Фf6 Василий продемонстрировал полное отсутствие дебютных знаний и быстро был разгромлен. В ответной партии я играл скромно, но и этого хватило, чтобы с позиции силы разойтись миром. Леонид Васильевич вида не подал, но все очень хорошо понял.

В ноябре 1989 года в Дзержинском доме пионеров на Проспекте мира я впервые дебютировал в первенствах Москвы, сыграв в самом младшем возрасте «до 10 лет». Меня привозил на игру Папа, а Бетин подъезжал чуть позже и всегда дожидался завершения моей партии. Аппетитно перекусывая завернутыми в фольгу бутербродами с колбаской «сервелат» и запивая горячим сладким чаем из термоса, мы «вслепую» анализировали по горячим следам, а его вера в успешное выступление младшего в возрасте (старшим в турнире был 1980 г.р.) придавала мне дополнительные силы. Занятое в итоге третье место можно было считать большим успехом и прощальным аккордом Леонида Васильевича в его неожиданной тренерской карьере, в которой мой переход к Бодиско подвел своеобразную черту и вернул кандидата наук и искусствоведа в привычное ему профессиональное русло.

Параграф 1-6. Начало решающего матча олимпиады

В отличие от прошлых олимпиад, в Белграде матчи непривычно начинались в первой половине дня, что обуславливало необходимость вечерней подготовки и раннего отбоя. В матче против Украины состав команды дисциплинировано собрался минут за десять до начала тура. Тренер сборной России «не дошел», видимо на фоне острых переживаний за результат и судьбу юных олимпийцев. Мне, как капитану команды, предстояло заполнить заявку на матч, осмотреться и собраться с мыслями. Украинцы в сборе: тренер, сопровождающие лица, включая старшего Кобылкина. Мотивированы, подтянуты, готовы в матче с главным конкурентом оформить решающий отрыв в борьбе за олимпийское золото. После меня тренер украинцев вписал свой состав, все готово к началу главного матча рейтинг-фаворитов олимпиады.

За секунды перед стартом промелькнула философская мысль о своей жизни и спортивной шахматной подготовке. Это осознанно пройденный МОЙ путь самодисциплины, верности школе, выбора шахматного окружения и ранних подъемов для утренних пробежек, а еще работы-работы-работы для постоянного совершенствования игры. У меня идеальное здоровье и физическая форма (с первого класса ни разу не пропустил школьный урок или шахматную партию по причине болезни), суровый шахматный бэкграунд и выстроенные в поездках на открытые турниры отношения со взрослыми шахматистами, выстроенные настолько качественно, что даже полный изрядного скепсиса гроссмейстер Александр Ваулин на одном из этапов Кубка России смог выдавить напутствие: «Ну, этого, мы хорошо потренировали».

Это мой шанс, вопреки странной напряженной обстановке в юношеской сборной команде России, доказать жизнеспособность своей 10-летней шахматной концепции, которая, конечно являлась полной моделью обычной жизни. Евгений Кобылкин бодро и ожидаемо начал партию. В Принятом ферзевом гамбите быстро сыграл 3. e4 Кс6 4. Се3 Kf6 5. Кс3 e5 6. d5 Ke7 7. Сс4 Кg6 8. Kge2 a6 9. 0-0, настраиваясь на длительную партию с позиционным перевесом. Не скажу, что именно этот вариант детально анализировался, но свежайший набор идей, включающих задержку рокировки и провокационное обострение игры на королевском фланге у меня был. Я погрузился в раздумья и выдал концепт, породивший хаос на шахматной доске, многократную трансформацию пешечной структуры и рокировку чёрных на 25-ом ходу… А рядом по правую руку мои товарищи по команде Виталий, Даниил и Анатолий, с оглядкой на капитана, тоже выходили из дебюта. Везде неясные позиции… Полная концентрация, осознание ответственности за результат партии, матча и команду, ясный ум и твёрдая память сошлись в самый необходимый момент спортивной карьеры. Это достигнутое состояние и являлось моей высшей наградой от Богини шахмат Каиссы за пройденный с 1987 года путь.

Глава 2. Учебный год 1991-1992 «Новая шахматная страна»

Параграф 2-1. Жизнь после Луганска и кризис роста

После невероятной победы на «Белой ладье» в Луганске наступило состояние спортивной опустошенности. Ценой 3-летних сверхусилий была покорена главная вершина пионерских школьных шахмат и лично для меня это был первый опыт достижения высокого спортивного результата на уровне СССР. Банально, я не знал, что делать: отдыхать или работать, скромничать или победно вскидывать вверх руки. А самое главное, я не очень понимал, как самостоятельно совершенствовать мастерство на уровне кандидата в мастера, находясь на летнем отдыхе в деревне Перекаль (Рязанская область). Александра Петровича и старших товарищей рядом не было, в семье никто и никогда даже близко не достигал сопоставимых результатов в спорте, поэтому во всём мне, 10-летнему мальчику, приходилось разбираться самому. На этом фоне незаметно пролетел июнь 1991 года.

По шахматной части я получил от Бодиско стандартное летнее задание «Проанализировать сыгранные партии и записать комментарии». В прошлые периоды – это несомненно эффективно работало, но на уровне кандидата в мастера, как минимум, нужны были новые дебютные идеи или мастерское объяснение наших «боковин» (например, в защите Берда с h5 или закрытой Сицилианке с Кс3 и f4), план работы по совершенствованию эндшпильной техники, подбор упражнений на счёт вариантов. Перечисленное понятно сейчас, с высоты прожитых лет, а тогда в условиях деревенской жизни у меня были свежие периодические шахматные журналы, 60 памятных партий А.Е. Карпова, какой-то шахматный информатор и полная бессистемность в самостоятельной работе. Драматизм ситуации был в странном душевном состоянии: огромное желание работать, но с непониманием (пониманием 10-летнего мальчика), что именно нужно делать. Дополнением удручающей картины тренировок являлось полное отсутствие шахматистов в деревне.

С другой стороны деревенская жизнь естественным путем сдерживала заносы «сверхновой звезды всесоюзного уровня». Действительно на грядках шахматные подвиги Легенды-962 не имели значения, наоборот приходилось доказывать, что «гроссмейстер» может держать в руках не только ладью, а еще и огородный инвентарь. На уровне деревенских ребят шахматные достижения тем более были предметом насмешек, которые жестко пресекались мной на футбольном поле или в лёгких потасовках. В целом, такая ежедневная социальная борьба в сочетании с хорошей экологией создавали крепкий фундамент моего здоровья и физической формы. Если забыть про шахматную составляющую, летнее пребывание в деревне планомерно формировало моё будущее основополагающее конкурентное преимущество – идеальное здоровье спортсмена-шахматиста.

Параграф 2-2. Чемпионат Москвы по шахматам до 12 лет или «Все должны»

Кризис летней подготовки усилился на фоне происходивших в стране событий. На моих глазах распадался Союз Советских Социалистических Республик, вместе с которым «уплывала» потенциальная возможность принять еще раз участие в турнире пионерских дружин «Белая ладья». Так, несколько независимо от собственных желаний, меня лишили возможности занять первую доску школы №962 и стать капитаном команды. С другой стороны, в таком негативе возник вполне положительный момент. Школа №962 вместе со мной вписала свое имя в историю в качестве победителя последней всесоюзной «Белой ладьи». Легенду-962 не представлялось возможным обыграть, т.к. великой страны не стало в августе 1991 года, незадолго до моего возвращения в Москву с летнего отдыха в деревне Перекаль.

Понимал ли я драматизм происходящих в стране событий? Конечно, нет. Эта тяжелая доля легла на старших членов семьи и близких родственников. В моем 10-летнем сознании все происходило «по инерции»: из начальной школы перешел в среднюю школу (5 «А» класс), причем учеба по причине нехватки классов в школе проходила во вторую смену (крайне неудобно для занятий шахматами в будни по вечерам), продолжал носить пионерский галстук, хотя все атрибуты пионерского движения достаточно быстро исчезли из школы вместе с нашей симпатичной пионервожатой. Аналогичная ситуация наблюдалась и в шахматной школе «Этюд». Александр Петрович закрыл «внутренний контур» от неопределенной хозяйственно-бытовой обстановки, но в шахматном плане ничего нового не происходило. Напротив, уважительное отношение ко мне со стороны тренера и старших товарищей настраивало на беззаботный лад с гарантированной будущей чемпионской медалью на шее! К сожалению, никто из моего окружения не смог встряхнуть меня и вывести из этого ужасного состояния «Все должны», а именно: проиграть мне и за заслуги А.С. Захарова перед Москвой на «Белой ладье» без борьбы отдать титул чемпиона Москвы по шахматам до 12 лет.

Организаторы первенства Москвы в условиях галопирующей неопределенности решили уже осенью провести финальный турнир во Дворце пионеров на Воробьевых горах. В учебном году 1991-1992 в возраст до 12 лет допускались шахматисты 1980 и 1981 года рождения, что уже должно было насторожить меня и настроить на серьезную игру. Но, увы. Первые победы сменились абсолютно заслуженными поражениями от Эдуарда Хозе и Михаила Петрова (оба – 1980 г.р., они в итоге заняли первое и второе места). Кроме этого, за 8 туров я потерял еще пол-очка с уступающим в классе соперником. При этом по ходу турнира моя группа поддержки скорее мешала и только усугубляла ситуацию. Победы воспринимались, как само собой разумеющееся явление, а поражения или ничья вызывали бурную реакцию «Ты, что наделал?» с отсутствием практических рекомендаций по работе над ошибками. С шахматной точки зрения произошло примерно следующее: я вышел играть против старших по возрасту с сомнительным хорошо известным тренерам из других московских школ дебютным репертуаром и без нормальной системной подготовки до партии (все ограничивалось приободряющим «Это не твой соперник, будь внимательным, победишь!»). В заключительной партии с достаточно крепким шахматистом из Дворца по фамилии Гамота, играя белыми, мне удалось только в глубоком эндшпиле дрожащими руками дожать соперника и «заскочить» на третье место (6,5/9). С точки зрения продолжения отборочного цикла (отбор на первенство Европы или мира до 12 лет) мой итоговый результат являлся совершенно бесполезным. Никаких перспектив, откровенно слабая игра, бессистемный бардак в голове и полнейший провал.

Параграф 2-3. Огни Байкала

На фоне собственной шахматной апатии первым «очнулся» Александр Петрович Бодиско. Несмотря на общую нестабильность в стране, он смог договориться о выезде и частичном приеме на всесоюзном фестивале «Огни Байкала», который проводился на турбазе в Иркутской области в октябре 1991 года. С собой он взял в меня и Таню Бунакову (1979 г.р.), «закрывавшую» вместе с Олей Лысовой женские доски ШШ «Этюд» на командных соревнованиях.

Для меня это была не просто неожиданность, а настоящее приключение, т.к. впервые в жизни представилась возможность полететь на самолете и сразу на дальнее расстояние с дозаправкой в Томске. По прилету не было проблем со сменой часового пояса, зато жутко трещали заложенные уши. Только на обратном пути из подслушанного разговора двух опытных мужиков, я узнал, что оказывается уши можно продувать, и проблема быстро уходит. Это знание оказалось очень ценным, т.к. по разным причинам и сейчас приходится много и с удовольствием летать, а «проблема ушей» легко разрешается народным способом, прошедшим испытание временем.

Заселились мы на какой-то глухой лесной турбазе, где и проходили все события фестиваля с отдельными экскурсионными выездами к озеру Байкал. Здесь нельзя не вспомнить живописнейшее место в районе Шаман-камня, который по легенде бросил грозный Байкал в утекающую Ангару. Мы прогуливались на противоположном берегу, впечатления – невероятные, наполненное силой место, при этом местные жители спокойно рыбачили и показывали нам прекрасный улов.

Концепция турнира укладывалась в простую формулировку: «Любыми способами обыграть москвичей». По замыслу организаторов такой результат должен был продемонстрировать преимущественно местным взрослым шахматистам силу и мощь иркутской шахматной школы. Меня мало кто знал, и детский возраст настраивал на позитивную расслабленную волну. Буквально во втором туре я потерпел поражение, Таня играла вообще с переменным успехом, и казалось, что все идет к закономерному финалу. Но не тут-то было. Бодиско не устраивал «разборов полета», не читал нам нотации, а просто работал: показывал новые дебютные идеи, детальнейшим образом анализировал сыгранные партии и привлекал нас к поиску решений и проверке ходов из его переписочных баталий. Именно на Байкале мой дебютный репертуар обогатился вариантом Хэнема в защите Филидора, разменной Испанской партией на базе классического наследия Ласкера и Фишера, Испанской партией с ходом Фе2. Мы много занимались, никаких развлечений: в номерах советская аскетичность без телевизора и холодильника. В тяжелых сражениях со старшими товарищами, преимущественно кандидатами в мастера, я стал набирать очки и к заключительному туру отставал от лидера всего на пол-очка, играя с ним белыми. Мы хорошо подготовились, получилась разменная испанка и дальше постепенно наращивал преимущество, используя принцип «не спешить», которому Александр Петрович очень удачно несколько раз уделял внимание по ходу занятий во время фестиваля. Обстановка жутко не нравилась главному организатору по двум причинам: уплывало первое место в личном зачёте и затягивалось завершение турнира с торжественным закрытием и коллективным отъездом с турбазы в Иркутск на заказанном автобусе. Мне показалось, что даже произошел напряженный разговор с Бодиско по душам. Наш тренер был непреклонен, партия играется, пока ее непосредственные участники не зафиксировали результат, ни с какими мирными инициативами Александр Петрович, разумеется, ко мне не подходил, прекрасно зная мое (а по сути, перенятое у него) отношение к «договорнякам».

Выигрыш заключительной партии принес мне первое место в личном зачете и второе в командном, что можно было считать локальным успехом. По прибытию в Иркутск нас холодно выгрузили из автобуса задолго до вечернего авиарейса в Москву. Очищаясь от негатива и пользуясь моментом, Александр Петрович сводил меня и Таню на только вышедший в прокат фильм «По прозвищу “Зверь”». Недетское по сегодняшним меркам кино отлично укладывалось в мое настроение, а вся обратная дорога до дома превратилась в сплошное удовольствие, пролетев в одно мгновение. Так, благодаря поддержке и вере тренера в мои силы, испытав множество шахматных и около шахматных эмоций, я вернулся в игру с твёрдым пониманием необходимости много и самостоятельно работать над шахматами для достижения высоких спортивных результатов.

Параграф 2-4. 8м+2д

Командное первенство Москвы в формате 8 мальчиков плюс 2 девочки (до 16 лет) на протяжении длительного времени заслуженно считалось визитной карточкой московских шахмат. Только в столице шахматные школы могли выставить столь представительный состав участников, на практике демонстрирующий успехи в направлении массовой подготовки. Особый колорит турниру придавал устоявшийся с советских времен формат:

- Командная швейцарка с чередованием по цвету досок.

- Результат по сумме очков, набранных каждым участником команды.

- Матчи не чаще раза в неделю в выходной день.

- Белый цвет на первой доске по результатам жеребьевки – домашний матч. Каждая школа была обязана на своей территории обеспечить все необходимые условия для проведения матча 10 на 10.

Командное первенство Москвы «8м+2д» подразделялось на лиги. В высшей лиге играли ведущие шахматные школы, в том числе при функционировавших в каждом районе города Домах пионеров, а в первой – вторые составы команд и прочие коллективы. Сакральный смысл турнира, в котором не было никаких призов, был очень прост: победитель – это не только сильнейшая в спортивном плане шахматная школа Москвы, но и организационно мощная структура с поставленной работой по массовой подготовке юных шахматистов. На длинной дистанции учебного года никакие «переманивания» или «громкие переходы» принципиально не меняли ситуацию. Если вырастил поколение кандидатов в мастера, в турнире играешь и борешься за тройку, нет – работай в группах, системно находи и взращивай шахматные таланты.

Несмотря на открытие в марте 1991 года метро «Отрадное» никому не хотелось сыграть на выезде в шахматной школе «Этюд». В учебном году 1991-1992 Бодиско собрал мощнейшую команду, основой которой были титулованные шахматисты «Легенды-962». На первой доске Евгений Наер успешно исполнял роль лидера, которого поддерживали плечом-к-плечу надежнейшие капитаны золотой и серебряной «Легенды-962» Илья Шашнов и Сергей Богатыревич. На четвёртой доске играл Андрей Бунаков (брат Тани Бунаковой), 5 и 6 доску закрывали я и Ярослав Смирнов, а на 7-8 доске у Александра Петровича был отличный выбор крепких взрослых кандидатов в мастера: братья Жеромские, Богаудинов, Кискин и другие. На досках у девочек уверенно и стабильно играли Оля Лысова и Таня Бунакова. Это был слаженный коллектив, способный обыграть любого соперника.

Бодиско всегда пребывал вместе с командой и никогда не занимался «накачками» перед матчами, мы как-то сами понимали, что результат имеет значение для школы и со всей серьёзностью играли в команде лучше, чем за самих себя в индивидуальных турнирах. Удивительно, но несмотря на откровенно слабые на тот момент средства коммуникации, ШШ «Этюд» никогда не начинала матч с неявкой (невозможное событие), а опоздание было огромной редкостью и несмываемым позором, т.к. заставляло ВСЕХ дожидаться задержавшегося игрока. Работало правило, согласно которому при старте хотя бы одной из партий матча, опоздавшему к ее началу ставился ноль независимо от времени прибытия.

По ходу турнира мы постепенно набирали силу и веру в спортивный результат. В матчах с «приличными» коллективами с хорошей шахматной историей из Перово, Тушино, Первомайского и Дзержинского мы набрали хороший плюс и уверенно держались в тройке лидеров. Стыковые матчи у ШШ «Этюд» случились с московскими шахматными флагманами «Дворцом пионеров на Воробьевых горах» (кратко называли «Дворец») и школой имени Т.В. Петросяна (кратко называли «Петросян»).

«Дворец» не поленился и привез в глухое «Отрадное» на другой конец Москвы сильнейший состав. Для понимания масштаба побоища, на первой доске Евгений Наер играл против другого будущего выдающегося гроссмейстера Вадима Звягинцева. Да, в среднем, «Дворец» был посильнее, но табло зафиксировало лишь минимальный перевес в матче 5,5 на 4,5. Это были большие юношеские шахматы: борьба тренерских концепций, подходов к воспитанию и обучению детей. С «Петросяном» мы играли на выезде, и здесь ШШ «Этюд» также ожидал сильнейший состав соперника во главе с Александром Морозевичем, до вертикального шахматного взлёта которого оставались считанные месяцы. Борьба на каждой доске, «до последнего патрона» завершилась со счётом 6:4 в пользу «Петросяна».

Несмотря на два поражения, стало понятно, что ШШ «Этюд» должен стать третьим по силе шахматным флагманом в Москве. Никому и никогда не удавалось практически на равных играть в формате «8м+2д» против «Дворца» и «Петросяна», которые позволяли себе на легком расслабоне «вкатывать» другим московским коллективам по 7:3 и больше. Вспоминая те матчи, надо отдать должное и отметить серьёзность отношения к встрече с неуступчивым и не похожим на другие команды Этюдом. Опытнейшие профессиональные тренеры, руководители «Дворца» и «Петросяна» чувствовали угрозу задолго до ее исполнения, серьёзно готовились и не хуже Тиграна Вартановича владели техническим приемом «профилактика».

Для меня каждая сыгранная партия в Командном первенстве Москвы «8м+2д» особенно на фоне неудач в индивидуальных турнирах стала важнейшим событием в шахматном становлении. В течение недели самостоятельно производился тщательный анализ партии, формировались вопросы, в ШШ «Этюд» велась точечная работа с каждым участником команды: в меру доступности информации оценивался будущий соперник, прорабатывались вероятные дебютные линии. Кроме этого, во время турнира я окончательно отошел от практики прогулок по залу во время игры и научился полностью концентрироваться на своей партии, выкладываясь на 150% без жалости и пощады независимо от уровня соперника. Мне было совершенно все равно, кто находится напротив. Если позиция требовала надежных действий и длительной реализации перевеса – так и действовал просто в интересах команды на начальном этапе. Дальше это переросло в привычку и стало одним из качеств, которое не раз выручало меня при игре в больших швейцарках.

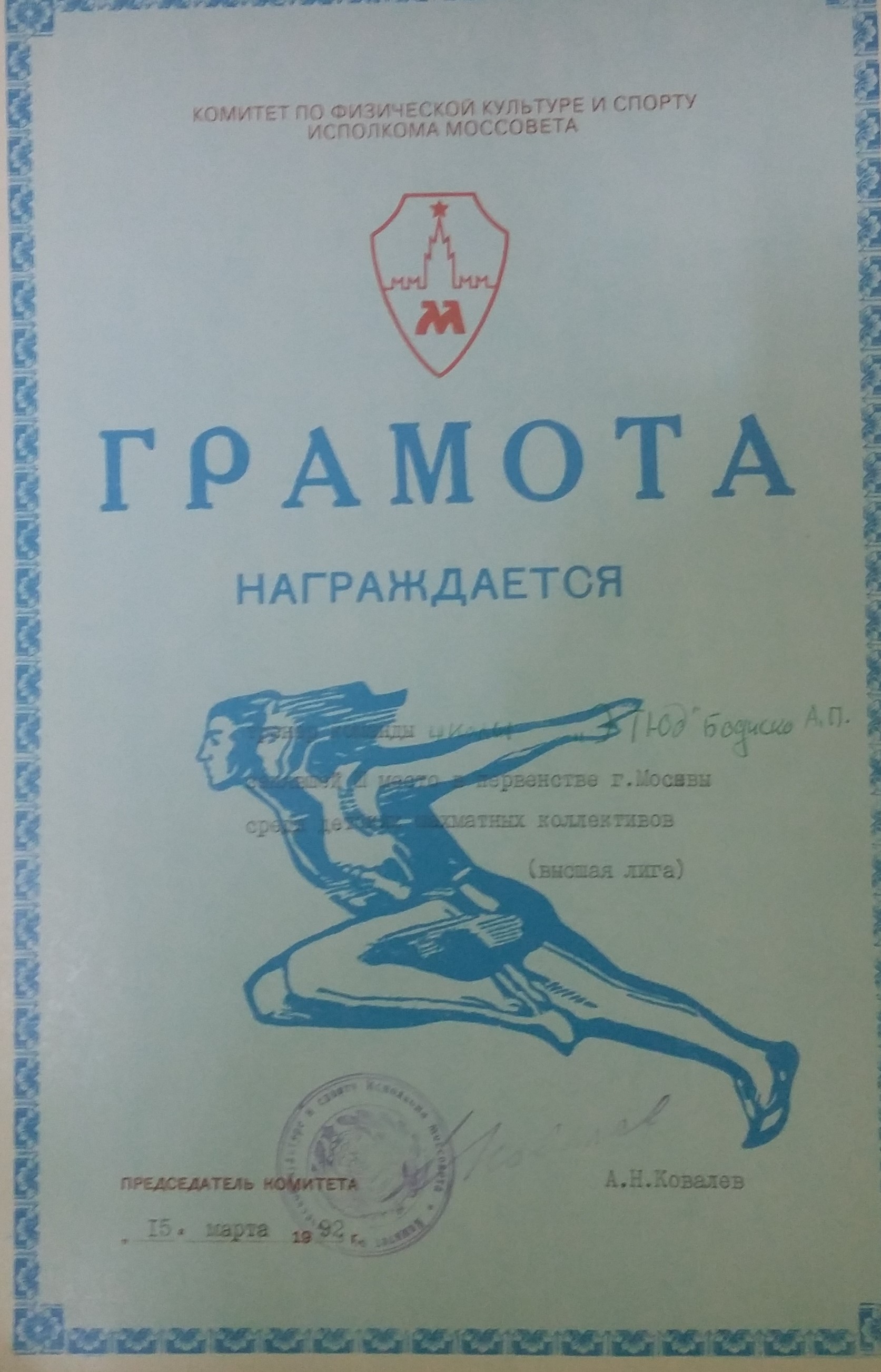

В итоговой таблице Командного первенства Москвы «8м+2д» 1991-1992 учебного года шахматная школа «Этюд» заслуженно заняла третье место, став всего за 4 года с момента открытия одной из сильнейших школ в Москве. Каждый ученик ШШ «Этюд», включая меня, коренного Этюдовца, был неотъемлемой частью успеха и заслуженно чувствовал к нему свою причастность.

Часть 1 (начало). «Легенда-962 - победители последнего всесоюзного турнира пионерских дружин "Белая ладья"»